- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Функции политической системы

Исследование политического процесса позволяет рассматривать политическую систему общества, представленную ранее в статическом состоянии, уже в аспекте функционально – динамическом, выявляющим, прежде всего, механизмы функционирования макросистемы, динамику её взаимодействия с гражданским обществом.

В данном контексте понятие «процесс» можно определить как:

- функционирование системы во времени, то есть последовательная смена её состояний (динамический аспект);

- набор основных действий, выполняемых политической системой вне зависимости от времени (структурный аспект).

Так, понятие процесса связано с функциями политической системы, то есть с самым интересным для исследователя – компаративиста аспектом. Именно по содержанию функциональных действий можно сравнивать политические системы. Это связано с тем, что понятие «функции» соединяет в себе и институциональный, и поведенческий аспекты взаимодействий в политической структуре.

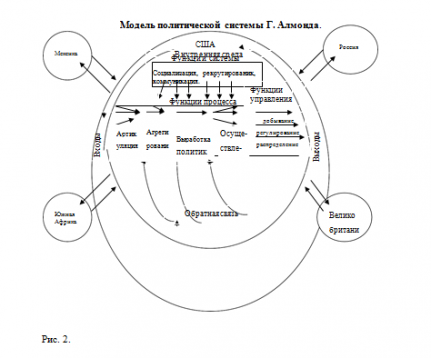

Попытку рассмотреть политическую систему с функциональной точки зрения осуществил Г. Алмонд, используя как основу своей модели конструкт Д. Истона:

В данной модели представлено 3 функциональных блока:

- Функции системы.

- Функции процесса.

- Функции управления.

Функции системы можно назвать функциями макроуровня, так как здесь выделяются наиболее общие требования к её деятельности, характеризующие способность кооперировать с обществом, адаптировать его членов к своей структуре, то есть сохраняться. Это, во-первых, функция социализации, обеспечивающая принятие индивидами существующих в данной системе правил и ценностей.

Во-вторых, это функция рекрутирования, то есть «найма» прямых участников политического процесса (сторонников или противников). Третий компонент – обеспечение политической коммуникации, как внутри системы, так и между системой и внешней средой. Общие функции политической системы могут быть конкретизированы следующим образом.

Для обеспечения своей устойчивости политическая система через входящие в нее политические институты должна осуществлять:

- политическую социализацию членов общества;

- политическое рекрутирование;

- выражение — артикуляцию политических интересов, сложившихся в обществе;

- агрегацию интересов;

- создание общеобязательных норм;

- властное исполнение норм;

- разрешение возникающих на основе этих норм споров.

1. Политическая социализация — это процесс восприятия и усвоении индивидами знаний о политике, политических норм, ценностей, а в целом политической культуры данного общества и соответственно включения их в политическую систему. Политическая социализация происходит через обучение и воспитание индивидов и спонтанно (стихийно) через воздействие на их сознание реальной политической практики.

Чем больше членов общества воспринимают системные политические ценности, тем стабильнее система и тем быстрее она может адаптироваться к изменениям происходящим в среде. Вместе с тем процесс социализации не всегда идет гладко и безболезненно. Во-первых, при передаче от поколения к поколению ценности неизбежно претерпевают более или менее существенные изменения.

В этом смысле конфликт поколений («отцов и детей») явление не только нормальное, но и необходимое, выражающее изменчивость и стабильность системы. Однако в том случае, когда в обществе происходят, радикальные, революционные изменения и соответственно обнаруживается резкий отказ от старых политических ценностей, конфликт между поколениями, т.е. между теми, кто продолжает придерживаться старых ценностей, и теми, кто их отрицает, может принять угрожающий для всех характер.

Политическая система может оказаться в состоянии аномии (отсутствия норм), что приводит к неупорядоченности отношений, а в крайних случаях — к хаосу. Во-вторых, в любом обществе существуют «несоциализированные» индивиды и группы индивидов, которые по тем или иным причинам не воспринимают системные ценности и нормы. По отношению к этому явлению используется термин «маргинальность».

Маргиналы отчуждаются от политической системы, не могут или отказываются подчиняться системным нормам, использовать системные правила или процедуры. Поэтому они склонны прибегать к ненормативным, нередко насильственным способам отстаивания своих интересов, либо, отрицая ценность данной политической системы или политики вообще, отказываться от участия в политической жизни (так называемый абсентеизм, от лат. аbхепх — отсутствующий).

Интересно

В различных политических системах и в разных политических ситуациях маргинальность и абсентизм вызываются различными причинами; от политической системы могут отчуждаться различные группы, в том числе и носители гуманных политических ценностей (например, либеральных в тоталитарной политической системе).

2. Политическое рекрутирование — это процесс привития особых знаний, умений, ценностей, ориентирующих индивида на выполнение особых политических ролей: президента, министра, законодателя, партийного лидера, партийного активиста, идеолога и т. д. Их поведение должно соответствовать определенным ожиданиям при выполнении ими соответствующих функций.

Подбор кандидатов для политического рекрутирования может осуществляться по различным критериям:

- происхождению (этническому или социальному);

- принадлежности к определенному роду, племени;

- вероисповеданию;

- приверженности к определенной идеологии;

- по виду и уровню образования;

- способности к выполнению той или иной функции.

Эффективность политического рекрутирования непосредственно влияет на жизненность всей политической системы. Процесс рекрутирования, посредством которого индивиды включаются в активную политическую жизнь, выражает связь между обществом и политической системой, способность системы черпать из общества наиболее способных для политической деятельности личностей.

Когда эта способность ослабевает, политическая система, с точки зрения процесса рекрутирования, становится закрытой. В этом случае, что было замечено еще классиками теории элит Г. Моской и В. Парето, правящая элита вырождается и гибнет, что может привести к краху всей политической системы.

Выражение или артикуляция интересов — это те средства и способы, посредством которых интересы отдельных граждане и групп приобретают форму политических требований, обращенных к субъектам принятия властных решений.

Формы артикуляции гражданами своих интересов (формы гражданского участия) могут быть самыми разными, от голосования на выборах, участие в общественных движениях или политических партиях, до протестной деятельности. Более подробно эти вопросы будут рассмотрены в последующих темах.

Если социальные группы объективно сложившиеся в обществе, по тем или иным основаниям не имеют открытых, формализованных каналов, через которые они могут выражать свои интересы, нужды и требования, то вероятность их удовлетворения весьма проблематична и полностью зависит от субъектов, принимающих решения (от правящей элиты).

Результатом этого может явиться растущая неудовлетворенность тех групп, чьи интересы игнорируются, их отчуждение от политической системы и проявление с их стороны склонности к насильственным действиям по отношению к правящей элите и олицетворяемой ею политической системе. Вообще все известные истории бунты, восстания и революции были вызваны игнорированием интересов тех или иных социальных групп.

Второй функциональный блок – блок процесса. Вместе с функциями управления он составляет понятие функционального ядра системы, расшифровку «чёрного ящика». Функции процесса непосредственно связаны со «входом», с воздействием среды. Данный блок построен у Алмонда как динамическое чередование функций. Процесс ввода переживает две базовых стадии: артикуляцию и агрегирование интересов. Артикуляция есть процесс формирования интересов и требований, осознание их индивидами и малыми группами.

Агрегация представляет собой перевод артикулированных интересов в проекты, программы и цели группами общества, стремящимися реализовать их на уровне авторитетных решений, принимаемых политической системой для всего социума. Эти две функции выполняют активные элементы гражданского общества – группы интересов и институционализированные участники политического процесса – партии. Артикуляция может быть скрытой и открытой. Первая выражается в поведении индивида, а вторая – в формулировке уже осмысленных требований.

В этом состоит важность артикуляции, так как в данном понимании именно индивиды через отбор интересов формируют поток требований к политической системе, выбирая «стиль» её действий, характер принятых решений. Однако при помощи социализирующих механизмов система тоже оказывает влияние на ценностные ориентации людей.

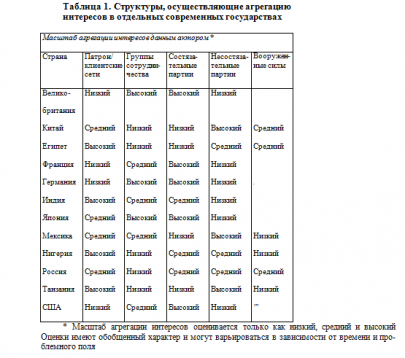

Агрегирование интересов – это уже первая стадия непосредственно конверсионного процесса. Выделяют две формы агрегирования: прагматическую и идеологическую.

Выражением прагматической формы агрегирования является сведение множества интересов к определённому набору альтернативных курсов или программ. В основе идеологической формы лежит принцип «рассортировки» интересов на базе выбранных ценностей развития, справедливости, равноправия.

В различных политических системах масштаб агрегации и структуры, осуществляющие агрегацию, отличаются друг от друга. Как правило, агрегацию интересов выполняют политические партии. В некоторых системах ее выполняют другие институциональные структуры, например, система демократического корпоративизма, о которой более подробно пойдет речь в соответствующем разделе.

Следующий этап – выработка политики. Здесь функции политической системы начинает выполнять её центральный элемент – государство. Государственное управление как часть конверсионного процесса изначально находилось в центре внимания сравнительной политологии. Сейчас идея изучения государственных институтов вновь обрела второе дыхание в концепциях «нового институционализма».

Блок выработки политики можно интерпретировать как часть более широкого понятия «государственная политика», определить которое можно как процесс определения и разработки стратегического курса общества, основных направлений развития и способов осуществления поставленных целей и задач.

Выделяют следующие структурные уровни в механизме государственной политики:

- формирование легитимного субъекта и институциональной иерархии государственной политики.

- выработка стратегии политического курса и принятие решений.

- мобилизация средств на реализацию управленческих решений.

- осуществление государственного контроля и арбитража, обеспечение функционирования механизма «обратной связи» с объектами государственного управления.

В модели Г. Алмонда первый аспект может быть включён в узел выработки политики, а третий и четвёртый представлены как этап осуществления курса и арбитража и как блок функций управления (добывание, регулирование, распределение). Непосредственно в процессе выработки политики активное и основное участие принимают законодательные (парламент) и исполнительные (правительство) ветви власти.

Дегтярёв А. приводит две основных модели формирования государственной стратегии и принятия решений: «активная» и «представительная».

В первом случае основные правила и нормы государственного управления формируются законодательным органом, а исполнительный лишь следует директиве. Вторая модель отражает положение, когда законодательный институт определяет основные направления и ограничения в государственной деятельности, а реальные ситуационные решения принимаются исполнительными органами власти.

Например, «подчинённым» исполнительной власти, являлось Национальное собрание во Франции 4-ой республики. Если артикуляция и агрегирование интересов представляют собой функции «входящие», то осуществление курса и арбитраж вместе с блоком функций управления являются, по Алмонду, «исходящими». Центр выработки решений в модели включает в себя элементы и «входящих», и «выходящих» функций, исполняемых соответственно представительным законодательным органом и исполнительными институтами.

«Исходящие» функции осуществления политики и арбитража выполняют исполнительная администрация и судебные органы. Третий заключительный уровень управления связан с манипулированием ресурсами, необходимыми для удовлетворения общественных требований, которое состоит в их добывании (освоении), регулировании (определении количества и необходимости их использования в той или иной сфере) и распределении (например, деятельность в сфере социальной политики – выплата пособий и пенсий). После осуществления функций последней стадии наступает «реакция» общества на результаты работы политической системы, которая затем как информация поступает на «входы».

В целом модель Г. Алмонда представляет политический процесс в виде слаженного взаимодействия социальной среды с институциональными структурами. Этот конструкт отражал стабильное состояние политической системы США в 70 – 80-х годах, что послужило основаниями для критики его статичности и этноцентризма.

Однако в целом он был принят, так как обладал значительной долей обобщения, но и конкретизировал политический процесс с функциональной точки зрения. К тому же в тот временной период не только США, но и Россия, и страны Европы находились в относительно стабильном политико-экономическом положении.

Статьи по теме

- Понятие и структура политической культуры

- Особенности политической культуры современного российского общества

- Особенности политической социализации в странах новой демократии

- Понятие и формы политического участия

- Особенности электорального поведения в странах «новой демократии»

- Электоральное поведение в странах развитой демократии

- Основные модели электорального поведения

- Типы политической культуры

- Теории бюрократии М. Вебера

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)